インフルエンザウイルス(抗インフルエンザ薬)

かぜとインフルエンザ

かぜは子供に多く発症し、のどや気管から病原体が感染することによって起こります。この時、かぜはアデノウイルスやライノウイルスなど、さまざまなウイルスによって起こります。

このように、かぜの原因としては多くのウイルスが関係しています。症状としてはくしゃみや鼻水、咳、発熱など、どれも似ています。

しかし、同じウイルスによる感染症であっても、インフルエンザウイルスによる感染症はかぜと明確に分けられます。

インフルエンザはかぜに比べて伝染力が強く、重症化しやすいです。肺炎や脳症に陥ることもあるため、インフルエンザに対してはそれなりの対策が必要となります。

かぜ(普通感冒) |

インフルエンザ |

|

主な症状 |

鼻水、せき、くしゃみ |

頭痛、筋肉痛、関節痛 |

熱 |

微熱 |

38~40℃ |

悪寒 |

軽い |

強い |

進行 |

ゆるやか |

急激 |

合併症 |

少ない |

気管支炎、肺炎など |

発生状況 |

散発的 |

流行性(12月~3月) |

病原体 |

ライノウイルス アデノウイルス コロナウイルス など |

インフルエンザウイルス |

主な症状としては、かぜが鼻水、せき、くしゃみなのに対し、インフルエンザでは頭痛、筋肉痛、関節痛となります。熱や悪寒、進行度合、合併症などの症状に関して言えばかぜの多くは軽症ですが、インフルエンザではより重い症状となります。

発生状況はかぜの場合、散発的で年中発症します。それに対して、インフルエンザは流行性であり、主に12~3月に発生します。

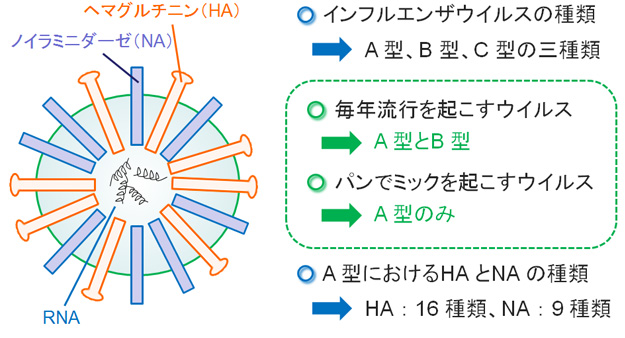

インフルエンザウイルスの種類

インフルエンザウイルスにはA型、B型、C型の三種類があります。そのうち、毎年流行を起こすウイルスはA型とB型です。この中で、鳥インフルエンザなどパンデミックを起こすウイルスはA型のみとなっています。

※パンデミック:世界的な大流行のこと

A型インフルエンザウイルスにはノヘマグルチニン(HA)とノイラミニダーゼ(NA)という出っ張りのようなものが存在します。要は、インフルエンザウイルスにはこれら「ノヘマグルチニン(HA)とノイラミニダーゼ(NA)と呼ばれる突起がある」と認識できれば良いです。

重要なのは、このノヘマグルチニン(HA)とノイラミニダーゼ(NA)にはいろいろな種類があるということです。ノヘマグルチニン(HA)は16種類、ノイラミニダーゼ(NA)は9種類の型が知られています。

例えば、双子の兄弟は見た目がとてもよく似ていますが、じっくり見るとその違いを見分けることができます。これと同じように、インフルエンザウイルスの突起にもいくつか種類があるという事です。

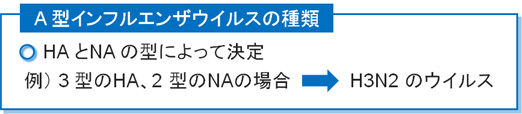

この時、A型インフルエンザウイルスの種類はこのノヘマグルチニン(HA)とノイラミニダーゼ(NA)の型によって決定されます。

例えば、3型のノヘマグルチニン(HA)と2型のノイラミニダーゼ(NA)の場合、H3N2のウイルスとなります。

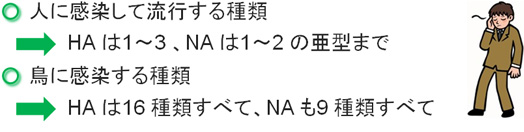

この中で人に感染して流行する種類はノヘマグルチニン(HA)が1~3の型まで、ノイラミニダーゼ(NA)は1~2の亜型までとなっています。そのため、人の流行に関わるインフルエンザウイルスの組み合わせは全部で6種類です。

それに対して、鳥に感染する種類であるとノヘマグルチニン(HA)は16種類すべてであり、ノイラミニダーゼ(NA)も9種類すべてとなっています。つまり、鳥の間で流行するインフルエンザは「16×9」で、理論的には144種類の型があります。

このように、人間に比べて鳥の間で流行を引き起こす鳥インフルエンザには多くの亜型が存在することになります。

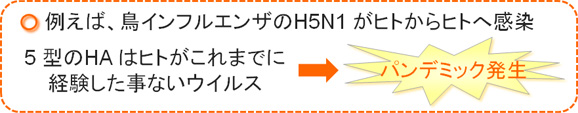

この時、鳥インフルエンザのH5N1がヒトからヒトへ感染する場合では大変なことが起こります。前述した通り、人に感染して流行するノヘマグルチニン(HA)は1~3型であるため、5型のノヘマグルチニン(HA)はヒトがこれまでに経験したことのないウイルスとなります。

そのため、それまでに全く免疫力のないH5N1がヒトからヒトへ流行するようになるとパンデミックが起こります。

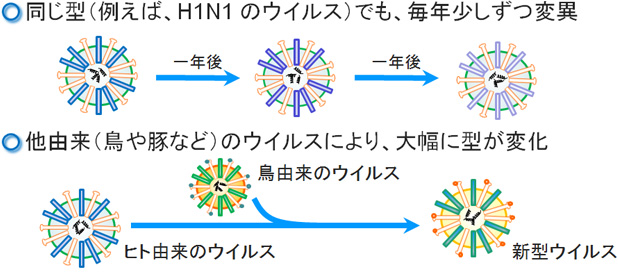

なお、インフルエンザウイルスは同じ型であっても毎年少しずつ変異しています。例えば同じH1N1のウイルスでも、一年間時間が経過するとその構造が変化してしまいます。

ここに、鳥や豚など他の動物由来のウイルスによって大幅にインフルエンザウイルスの型が変化した場合、新型ウイルスとなります。A型インフルエンザウイルスは人、鳥、豚、馬など多くの哺乳類に感染するため、これらのウイルスが混ざることで新たなウイルスが発生しやすくなります。

過去に起こったインフルエンザによるパンデミックとしては、スペイン風邪、アジア風邪、香港風邪などが知られています。

スペイン風邪は鳥インフルエンザ由来のH1N1亜型に由来し、当時の人にとってはそれまで経験したことのない全く新しいインフルエンザウイルスでした。世界で4000万人が死亡し、6億人に感染したと言われています。

当時の世界人口が約18億人だったことから、世界で猛威を振るった感染症であることが伺えます。

発生年 |

通称 |

型 |

概要 |

1918年 |

スペイン風邪 |

H1N1 |

世界で4000万人が死亡(当時の世界人口約18億人) |

1957年 |

アジア風邪 |

H2N2 |

世界で200万人が死亡 |

1968年 |

香港風邪 |

H3N2 |

世界で100万人が死亡 |

インフルエンザウイルスの違い

季節性インフルエンザとこれまでに説明してきた新型インフルエンザは違います。

これらの発生周期についてですが、毎年発生するのが季節性インフルエンザであり、10~40年に一回発生するのが新型インフルエンザです。

季節性インフルエンザではA型、B型、C型と全てのインフルエンザウイルスで起こりますが、鳥・豚などに由来する新型インフルエンザはA型のみとなっています。

その中で最大の違いは、「季節性インフルエンザではある程度免疫が既に備わっているが、新型インフルエンザでは免疫が備わっていない」という点です。新型インフルエンザに対しては免疫がないので、パンデミックの発生や重篤化が起こりやすくなっています。

ただし、これら季節性と新型のインフルエンザウイルスにはそれぞれ共通点もあります。例えば、新型インフルエンザの治療薬としては、季節性インフルエンザで使用される抗インフルエンザウイルス薬が使用されます。

他にも発熱・せき・のどの痛みが主症状であること、感染力が強く流行を引き起こすことなどが共通点としてあります。

季節性インフルエンザ |

新型インフルエンザ |

||

発生周期 |

毎年 |

10~40年に1回 |

|

ウイルスの型 |

A型、B型、C型 |

鳥・豚などに由来するA型 |

|

|

共 通 点 |

免疫の有無 |

ある程度は免疫あり |

免疫なし |

治療薬 |

抗インフルエンザ薬 | ||

主症状 |

発熱・せき・のどの痛み | ||

感染力 |

感染力が強く、流行を引き起こす | ||

抗インフルエンザ薬

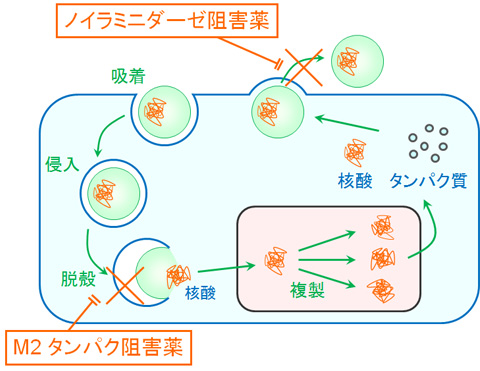

現在の抗インフルエンザ薬はウイルスを殺すわけではなく、その増殖を抑える作用をもちます。ウイルスの増殖を抑えるだけであるため、ウイルスが既に増殖してしまった後では薬の効果がありません。

そのため、インフルエンザ発症後の48時間以内に薬を服用する必要があります。

・M2タンパク阻害薬

インフルエンザウイルスが複製されるためには、脱殻としてDNAやRNAなどの核酸が細胞内に遊離される必要があります。この脱殻の過程において重要となるタンパク質として、M2タンパク質があります。

そのため、このM2タンパク質を阻害することができればインフルエンザウイルスは脱殻ができなくなってしまいます。その結果、ウイルスの増殖がストップします。

このように、M2タンパク質を阻害することによって脱殻を阻害し、インフルエンザウイルスの増殖を抑制する薬としてアマンタジン(商品名:シンメトレル)があります。

・ノイラミニダーゼ阻害薬

ウイルスが複製された後、新しく作られたインフルエンザウイルスは細胞の外へ放出されます。この放出過程にはノイラミニダーゼ(NA)というタンパクが重要な働きをします。

インフルエンザウイルスが遊離する一歩手前において、細胞とインフルエンザウイルスは結合している状態となっています。ここに、インフルエンザウイルス自身に存在するノイラミニダーゼ(NA)が作用することによって、ウイルスが細胞の外へと放出されます。

そのため、このノイラミニダーゼを阻害する薬は「インフルエンザウイルスが細胞外へ遊離する過程」を防ぐことができます。

スポンサードリンク

カテゴリー

スポンサードリンク