リグロス(トラフェルミン)の作用機序:歯周組織の再生促進

歯の組織に炎症を引き起こした状態として、歯周炎が知られています。歯周炎を放置していると、歯の組織が破壊されていきます。要は虫歯になるわけですが、最終的には抜歯として歯を抜かなければいけなくなります。

こうした重度の歯周炎患者を治療するとき、手術によって歯肉を剥離して歯根や歯槽骨(しそうこつ)を処置します。このとき、歯の土台部分である歯槽骨の再生を促すために使用される薬がトラフェルミン(商品名:リグロス)です。

そのままの状態では、歯槽骨が勝手に再生することはありません。トラフェルミン(商品名:リグロス)を活用することによって、ようやく歯周組織の再生を促すことができます。

歯周炎の基礎知識

歯磨きをしないでいると、口の中に住み着いている細菌によって「粘着物の垢のようなもの」が作られるようになります。これをプラーク(歯垢)といいます。歯磨きの主な役割はプラークを取り除くことにあります。

また、プラークが唾液の中に存在するミネラルなどと結合することにより、固くなったものとして歯石があります。歯石については、歯磨きで取り除くことができません。

そして、これら歯垢や歯石を放置しておくと歯肉に炎症が起こります。これを歯肉炎といいです。歯肉は歯ぐきの表面に存在する組織ですが、炎症が進行すると歯の土台となる部分まで侵されていきます。これを歯周炎といいます。歯周炎では、歯周組織である歯肉、セメント質、歯槽骨(しそうこつ)、歯根膜(しこんまく)などにも炎症が起こります。

そこで重要度の歯周炎であると、前述の通り歯肉を剥離させて歯槽骨の処置を行います。専門用語では、これをフラップ手術といいます。メスで歯肉(歯茎)を切開することによって歯根と歯槽骨を露出させ、歯肉組織を取り除くなどの作業を行います。このとき、歯科組織の修復を促すために薬を活用するのです。

トラフェルミン(商品名:リグロス)の作用機序

私たちが傷を受けたとき、傷を治すために体はさまざまな物質を放出します。その中のひとつとして細胞増殖因子(細胞を増やすことによって、傷の修復を促す因子)があります。傷によって組織を失っているため、細胞分裂を促すことで傷を早く修復するようにします。

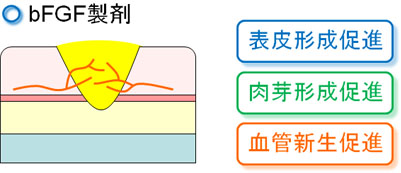

こうした細胞増殖因子として、bFGFという物質が知られています。

bFGFの働きによって、表皮が形成されるようになります。また、血管が新たに作られる「血管新生(けっかんしんせい)」が起こり、これによって新たな組織に栄養が供給されるようになります。

そうして若い組織ができあがるわけですが、これを専門用語では肉芽組織といいます。bFGFの作用は何かというと、それは「肉芽組織を作ることで傷の治りをよくする」ことにあります。

そこで人工的にbGFGを作り上げ、傷を負った部分に直接塗ってしまえば、肉芽形成が促進されることがわかります。塗る場所が歯槽骨であれば、歯周炎治療での手術による欠損を素早く再生できるようになるというわけです。

このような考えにより、傷を修復させる作用を引き出すことによって、重度の歯周炎による歯周組織の再生を促す医薬品がトラフェルミン(商品名:リグロス)です。

トラフェルミン(商品名:リグロス)の特徴

フラップ手術によって重度の歯周炎を治療するとき、手術によって歯槽骨の一部を取り除くことになります。このとき、歯槽骨の欠損部分に対してトラフェルミン(商品名:リグロス)を塗ります。

このときは一回だけ投与することになるのですが、手術では歯肉を縫合するために薬の成分は歯周組織の欠損部に残ることになります。その後、トラフェルミン(商品名:リグロス)の働きにより、歯周組織の再生を促すのです。

もともと、トラフェルミンは褥瘡(じょくそう)の治療薬として開発された薬でした。褥瘡は別名で床ずれ(とこずれ)とも呼ばれます。寝たきりなどによって同じ個所にずっと体重がかかることで、その部分だけ血流が悪くなります。その結果として皮膚の一部がただれる症状が褥瘡です。

褥瘡治療では皮膚の修復を促す薬として、トラフェルミン(商品名:フィブラスト)が使用されます。そこで、褥瘡治療で用いられるトラフェルミンを歯周組織の再生に応用しようと考えたのです。同じ成分に対して、使用用途と商品名を変え、臨床試験を行って発売しているのです。

トラフェルミン(商品名:リグロス)は副作用がほぼない薬ですが、それでも副作用としては刺激感・疼痛、発赤、そう痒感(かゆみ)が知られています。

このような特徴により、重度の歯周炎を治療した後の組織修復をスムーズにさせる薬がトラフェルミン(商品名:リグロス)です。

スポンサードリンク

カテゴリー

スポンサードリンク